讲者:李欧梵

《东方历史评论》微信公号:ohistory

1

李欧梵

20多年前我来北大开会,当时的三位北大名将钱理群、陈平原、黄子平提出“二十世纪意识”“二十世纪中国文学”的观念,我觉得非常新颖,所以跟他们谈得非常开心。可是我来的时候,肚子里念的反而是比较老的东西。因为我仰慕北大,把北大教授当时写的研究中国现代文学史的书大致都看了一遍,特别是王瑶先生的那一本《中国新文学史稿》,到了之后才发现原来他们讲得比我更新。那么原来的那个讲法,大家可能觉得很旧了,就是中国现代文学从“五四”开始,从“文学革命”到三十年代就进入了“革命文学”,“革命文学”与政治意识形态的关系,慢慢地中国文学开始进入延安时代,然后是解放、五十年代一直到现在,没有“二十世纪意识”这回事儿,也没有把“二十世纪”当成很重要的观念。用我们现在的话讲,“二十世纪意识”就是现代性的意识。

我第一讲里面就讲了现代性,是从1900年左右开始讲的,不管是西方的也好,还是“五四”时候一些有名的人物像陈独秀也好,都对“二十世纪”有一种新的观点。后来接着陈平原那个故事讲,他说是1986年,我不记得了,就是你们三位和日本的三位鲁迅研究者的对话,王瑶先生坐在中间,一边笑一边批评你们三位,怎么说呢,日本的三位学者,特别是丸山昇先生,他说他们日本研究鲁迅,研究中国现代文学,基本上都有一个信念,就是认为中国代表了一种亚洲人对于社会主义的理想和憧憬,他们研究中国文学总是以中国学者为师,跟在中国学者后面走。直到那个时候他们才认为整个中国新文学是一种革命理想、社会主义理想。我那时候去,陈平原说他在讲颓废,我说我在美国,就是从颓废国家来的,那已经是三四十年前的事情了,现在回想起来,我就觉得其实这几种说法在中国文学史上都是相通的,也不能说我当时得出的结论是完全错误的,要看你的观点是什么,看你从什么地方切入。

我在美国这么多年退休回来,美国现在研究中国的学者,特别是研究现代文学的学者,很少用“革命”这个词,不管你研究什么,都是现代性的问题。我就开玩笑,我说“革命者”呢?从这里一开玩笑,不得了,我又回想到自己的另外一个经验,就是和在北大见到的三位日本学者正好相反的观点,也是在八十年代提出的。因为我从那个时候开始研究上海的“颓废”,于是就去拜见施蛰存先生。施先生第一次见我非常热情,跟我谈了半天。我就跟他说,听说您是中国现代文学史上现代派的祖师,他说我不是,他说我根本不承认有现代派这回事。我说新感觉派呢,他说我不是新感觉派,刘呐鸥是,我不是。我说施先生你认为接受了西方的教育,这种革命性的艺术、“现代”是什么东西?他用了一个词,就是vanguard,先锋,他特别跟我说,在他那个时候的理念里面,先锋艺术是和革命连在一起的,也就是说先锋艺术家的艺术实践是一种革命行为,绝对不能把先锋派放在一种颓废的、现代派的理念里,所以他并不承认自己是“中间人”或“右派”。他说其实他和戴望舒都参加过“左联”的会议,然后他就提出,当然他没有直接跟我提,后来他对我的一个学生说,李欧梵这个人啊,看的“左派”的教科书太多,整个把现代主义、现代文学的主流看错了。他认为三十年代的现代文艺、现代文学的主流是先锋派,真正能够代表先锋派的是他们那几个人,就是从《无轨列车》《新文艺》杂志,到后来的《现代》杂志。

可是我那时候觉得现代主义的代表应该是“第三种人”——杜衡那些人,他们代表的是一种西欧式的或者英美式的现代主义,跟先锋没有什么关系。可是最近呢,我在香港中文大学教书,有两位年轻的学者提醒了我,其实这个东西在欧洲是绝对有它的同化的根源的。这两位学者就是我在书单里面提到的,一位是邝可怡女士,她从法国念书回来,法文说得很好,因为她想分到中文系,于是我就说那你何不研究一下三十年代留法的一些作家呢,她一下子就想到戴望舒,她挖了很多戴望舒的新资料,现在慢慢整理出来;另外一位是我的学生,香港人,叫张历君,非常了不起,我现在拜他为师,他不接受,因为他跟我念书的时候,满脑子福柯、德里达,完全是理论。他做论文本来是研究鲁迅的,后来他又研究瞿秋白,写关于瞿秋白的博士论文,我说很好啊,于是他就在第一章写了一大堆福柯的理论,我就开玩笑说,福柯究竟有没有革命经验?我说加缪可能有一点,萨特有一点,福柯我还真不了解。没想到,他把我的这句话写到他的论文中,他说也许瞿秋白到苏联的时候,真的受到革命精神感染,这种革命精神是非常宝贵的,因为瞿秋白在1922年到苏联,那是苏联最苦的时候,可是他把苏联人的贫穷当成一种革命理想的根源,越穷越要奋斗。而且更特别的是张历君发现同一年意大利有名的马克思主义者、革命家葛兰西也在莫斯科,可是他不能证明两人见过面没有。瞿秋白可能见过鲁迅钦慕的卢那卡尔斯基,当时他是教育部的,也见过一些苏联的作家,他在苏联写了两本书。而葛兰西经过在苏联那段经历以后回到意大利,被捕之后,在监狱里写下著名的《狱中札记》,里面提到一个重要的观点,就是“霸权”这个观念,英文叫做hegemony。于是张历君跟我谈的时候,我说你找找这个词有没有中文,结果他最近发现这个词瞿秋白已经带回来用了。可是当时他翻译的是“领导权”,因为瞿秋白当时是中国共产党的秘书,他把它翻译成“党在文化上的领导权”。

瞿秋白

如果这个中间有些关联的话就非常有意思了。因为不管是瞿秋白也好,还是葛兰西也好,不管是“领导权”也好,还是“霸权”也好,他的目的都是以文化作为条件的。葛兰西原来的意思是说他反对那些坐在椅子上看书的吊儿郎当的传统知识分子,有用的不在书上,意大利的讲法叫实践,怎么实践?就是要占领文化的高地,就要在文化上、在国际上为共产党争取“霸权”。“霸权”本来是一个好的词,现在意思不一样了。他是希望从这里开始做文化实践,这里面有相当大的承担成分、道德成分、人文主义成分,基本上接近马克思主义了。所以葛兰西作为西方马克思主义者的地位一直是很崇高的。那么这个偶合使我重新思考二十世纪现代主义,也是我第一讲讲到的,就是维也纳发起的那种现代主义,和二十年代、三十年代“左翼”的关系到底是什么。这就不得了,一大堆线索就找出来,我几乎难以招架,因为很多书上都没有提到。

维也纳当时提出的一种艺术至上、以艺术为主的观点,经过尼采的影响,特别是克里姆特等当时维也纳的一些知识分子所带动的,一种艺术性的现代主义出现了。之后到了第一次世界大战,因为第一次世界大战对于欧洲的知识界影响非常大,他们就觉得讲了半天文明和艺术,怎么到最后变成了这个样子?虽然维也纳的一些艺术家已经预测到人类可能要遭遇一场灾难。第一次世界大战之后,经过欧洲知识分子的自觉反省,一种新的气象出来了,这个气象就是说艺术不能再高高在上。当然像英国还是有一些这种气象,特别是王尔德;可是基本上整个欧陆,从法国到德国,甚至到东欧,到维也纳,他们都会有一些反省,就是说欧洲文明被战争所摧毁,要重建欧洲的文明,绝对不能再有战争了。所以反战的气氛开始兴起。另外就是,第一次世界大战,德国和法国宣战,这有偶然的原因,英国进入战场,更是有一些奇怪的原因,然后一打仗,双方的民族主义就变得非常厉害,所以欧洲这些知识分子觉得简直是愚蠢得很,怎么出现了这种莫名其妙的民族主义,大家本来是兄弟,同一个广义的欧洲文明系统怎么打起来了。

对于这种说法,讲得最响、最有号召力的就是三十年代中国“左翼”知识分子最熟悉的法国作家罗曼·罗兰。现在还有多少人看过《约翰·克利斯朵夫》的?还有多少人听说过约翰·克利斯朵夫这个名字的?中国翻译《约翰·克利斯朵夫》最有名的翻译家是傅雷。我因为最近在香港搞音乐,我有个年轻的朋友,他跟我是音乐上的老友,他有一天突发奇想,说想看《傅雷家书》,因为他想反思他自己。《傅雷家书》里面讲到罗曼·罗兰,于是他就开始研究傅雷和罗曼·罗兰。这带动了我的兴趣,然后我就发现有一份很珍贵的资料,现在是没有人看了。当时维也纳最后一个文人吧,叫茨威格,后来自杀了,茨威格写了本《罗曼·罗兰传》,这本书已经绝版了。我那位朋友就把它找来给我看。茨威格就大讲《约翰·克利斯朵夫》的重要性。根据他的说法,我想他是代表二十年代欧洲知识分子共同的想法,就是《约翰·克利斯朵夫》不只是一个音乐家的传记,不只是一个成长小说,不只是一个讲天才艺术家的小说,而是基本上说的是德国和法国这两种文化要互相交流,不能敌对,因为他们在文化上是同源的。所以《约翰·克利斯朵夫》,如果大家看他的名字,他虽然是生在德国,算是德国人,他的姓是德国的地名,但约翰·克利斯朵夫这个字是法文拼出来的,他在这个小镇长大,在德国变成了音乐家,后来到了巴黎之后遇见一个法国人,叫奥里维,两人成了好友。非常明显,德国人跟法国人成了好友,两个人代表了两种文化最优秀的品质。可是故事不止于此,我记得我念中学的时候在台湾看过,那时候只看恋爱故事,约翰·克利斯朵夫爱了好几个人,可是到了最后那个故事我不懂,因为他最后爱上了一个特别奇葩的人,一个意大利的女郎,这个女孩老早就爱上了他,可是两人最后见面的时候都已经老了。两个人也完全是柏拉图式的恋爱,我觉得相对于轰轰烈烈的恋爱,两人更像是好朋友,很难理解。罗曼·罗兰的意思是说,当艺术把人的道德、人的心境带到某种程度的时候,你真的是进入了最美好的那种境界,我猜他认为可惜的是这种境界现在欧洲文化里已经没有了,大家都为了欲望、为了金钱、为了战争等等。他提出的这样一种观念,在二十年代已经开始落实了。不料最近我又看了《傅雷家书》,傅雷先生说他那个时候也看不懂这个故事,所以我觉得挺好玩的,他可能是讲的道家、讲的庄子之类的,这都是闲话了。那么从这个历史中呢,我得到了一些感想或者是启发吧。我就开始追踪罗曼·罗兰的一生,结果发现他写了很多名人的传记,特别是《贝多芬传》,也是傅雷翻译的。罗曼·罗兰参加过一系列的组织,第一次世界大战结束后,法国人、德国人都不喜欢他,因为他反战,他觉得你们双方都错了,他保持中立。很多年轻人写信问他要不要参加战争,他说听你们的良心,意思是不要参战,因为战争是违反人性的,为什么人要互相残杀呢?于是他就变成了一个不受欢迎的人物。可是到了二十年代末期以后,他又受到了欢迎。他参加了一系列的组织,这些组织都是对战争进行反省的,这些人大部分都是艺术家、作家。可是他们觉得艺术家、作家不能在唯美的境域里面做事,而要进入社会,要推动反战运动,要推动文化的了解。我认为这就是欧洲的“左翼”国际主义的开始。

罗曼·罗兰

“左翼”的意思就是说,它是以反战、后来以反法西斯为目的,然后很快到了三十年代,就和莫斯科结合,和革命以后的俄国艺术家连在一起了。这批人的运动是非常文化性的、文学性的、艺术性的,各式各样的人物都有,从苏联的高尔基,一直到西班牙的乌纳穆诺、洛尔卡,各门各派的作家都有。这个反战的组织后来变成了反法西斯组织,在欧洲开了好几次大会,到三十年代开始与中国接触。于是我就记起很多年前,我在写博士论文的时候,我看当时创造社的刊物,印象很深的是有一位创造社的翻译家,叫做敬隐渔,在座各位不知道有没有研究过他,我也没研究过他。他自认为是中国的罗曼·罗兰专家。最近我又把这本杂志找出来,是《创造月刊》吧,他找到了罗曼·罗兰的一封信,他把这封信登出来,把自己的翻译登出来。罗曼·罗兰这封信里讲得非常清楚,他说中国是一个伟大的民族,有伟大的文化,可是最近战乱太多,你们要回归你们的道德、你们的文化,希望我们共勉。敬隐渔应该是翻译《约翰·克利斯朵夫》的最早的一个人。我想他是翻译过的,我没有求证过,因为他有一篇长文介绍罗曼·罗兰的这个小说,他在这篇长文里面特别提到了他翻译的第一章,就叫做“黎明”。他也讲过跟茨威格非常类似的话,小说代表一种精神,一种很神圣的精神。除此之外呢,他还提到罗曼·罗兰的笔法,这个笔法不是现代主义的,不是意识流,也不是法国小说家的古典笔法,也不是福楼拜的白描式的、写景写得非常仔细的笔法。罗曼·罗兰把人和景,和各种各样的社会运动全部放在一起,用茨威格的说法,罗曼·罗兰这部小说就是一部伟大的交响乐,里面有各种主题。里面比较闷的就是罗曼·罗兰发表议论的时候,就好像你看意大利歌剧或莫扎特歌剧,中间有些说白,这些说白你觉得比较闷,可是一进到故事里面,爱情啦、战争啦,就有一种非常新的感受。整个的这些关于罗曼·罗兰的讨论,我觉得在这个时候来讲也许有点过时了,可是很难说。因为我们现在提倡全球化,在大自然受到迫害以后,感受到空气污染等等,这里面有人说,比如意大利理论家安东尼奥·奈格里的名著《帝国》(Empire)里面就特别讲到,上面有这些银行家组成的全球化,可是我们下面有自然的人民之间发生的official,这些人民起来,一个国家连起来。这也是某一种世界主义、世界性的观念。它似乎是要恢复当时的一种理想,是不是能恢复得了,我觉得可能是不大行的,不过也没有关系,至少我们可以从理论的层面来讨论。

罗曼·罗兰这个启示其实不止是音乐,他对于整个二三十年代中国知识分子的影响,也许有重新研究的必要。至于用什么方式,我自己其实也提不出什么新的见解来,我只是把他变成我的故事的一部分。那么现在就要回到我以前看过的二三十年代的一些杂志上了。我们用另外一种方式来做一个推测,就是如果把创造社,特别是后期创造社的杂志和《小说月报》、巴金编的杂志和施蛰存编的《现代》放到一起来看的话——因为他们的时代是差不多的——那么这中间是不是有联系的地方?是不是像有些学者认为的那样分门别类,一种代表什么派,另一种代表什么派?在政治上我认为分得不是那么清楚的。我们可以有这样一种猜测,就是有一系列的这种文艺上的主张,这里我又想起施蛰存先生,说比较能代表一个时代的精神的,应该就是这几种杂志所共通的理念,这个共通的理念就是那个时代的知识分子、文学家——不止是中国人——都含有强烈的爱国主义思想。另外一方面,他们认为自己不是孤立的,他们是和其他有关国家有联系的。他们是跟欧洲的一些国家、特别是那些反纳粹的国家有联系的。如果刚开始这种联系是一种感情、是人的感受的话,后来这种联系就是一种组织化的,这种组织化非常明显的推动者就是苏联,是第三国际。第三国际我也没有研究过。我为什么发现第三国际的问题呢?我是看奥威尔的书,他就说他发现第三国际的一个代表,和英国纠缠在一起。第三国际的人是不是都是斯大林的党徒?不一定;是不是都是执行斯大林的意愿?也不一定。这些人包括当时苏联的一些作家,他们都是欧洲的国际主义者。他们一方面热爱他们的祖国,就是苏联,他们并不是积极分子,另一方面还可以游走于莫斯科和欧洲的几个重要基地。因为第三国际在欧洲的组织上的势力是以几个大城市为主的,起先是柏林,三十年代初转移到巴黎。可是大家知道,俄国的知识分子基本上都懂点法文,特别是贵族出身的,都是懂法语的,你看托尔斯泰的《战争与和平》一开始说的就是法语,所以他们跟法国人交流是没有问题的。那么这种语言上的交流,用一种时髦的话说,就是欧洲中心主义。

2

可是,就在这个时候我找到了一些资料,就发现这些所谓欧洲的国际派,他们最热衷推行的语言除了法文之外,除了他们自己本国的母语之外,是一种国际语,国际语叫做Esperanto。我一看到这段资料,我突然一惊,就想到我父亲亲口告诉我的,他当年在南京中央大学上音乐系的时候,就曾经用国际语和一位荷兰的音乐家通信。然后他告诉我,这些国际主义者学的是母语,但是把动词的一些拼法全部去掉了,它以拉丁文为主,很合文法,很容易就拼起来了,所以很容易学。当时的一些国际主义者,除了自己的母语之外就是用国际语。那么跟中国有怎样的关系呢?鲁迅很感兴趣,巴金更不用说,最近我看到赵毅衡写的那本《彼岸的诱惑》,里面写了很多典故,他花20年工夫写了很多典故,就写到中国有一位出版家胡愈之先生,当年代表中国参加欧洲的世界语大会,回国途中到处受到接待,接待用的标语就是国际语,包括在苏联都是一些默默无闻的很穷的知识分子来接待他。他回到中国,马上就推动中国的世界语运动。据说这个世界语运动,根据赵毅衡先生的研究,到了五六十年代,中国开始试着用它交流了,可是他又说最近在北京开了一个世界语大会,竟然有几千人参加,所以他说他现在开始乐观了。我想至少我觉得不会,世界语在香港越来越没落了。如果把这些东西放在一起的话,我觉得三十年代中国的“左翼”文坛是远远超过我心目中想象的那种意识形态的斗争的(当时有意识形态的斗争,也就是我们看到的中国新文学中的斗争的那些现象)。因为他们每个人都在思考中国将要往何方去,他的方向就要从其他的国家找到捷径,找到联系,那么这里就很清楚的知道,像创造社的那些人都是留学日本的,可是还有一些人,特别是施蛰存和他的一些朋友,是学法文的,特别是戴望舒是到过法国的。

戴望舒

戴望舒在1933—1934年那个时候到法国参加类似反战组织的会议,见到了马尔罗(André Malraux),马尔罗后来当了法国文化部长,他的那本小说,我有时间会再稍微分析一下,就是《人的命运》(la Condition humaine)。戴望舒见到了很多欧洲的知识分子,我想就在那个时候,他知道了西班牙内战,他可能是中国作家里面少数到过西班牙的,后来在香港翻译了西班牙内战时期的民歌、诗集,里面的诗人我大都不认得了,只有一个我还很熟,就是洛尔卡,洛尔卡的诗到现在还很热。洛尔卡是西班牙伟大的诗人,他什么主义也不信。这个联系对戴望舒在中国“左翼”文人中的角色的影响,我认为不可轻视,因为他非但介绍了西班牙内战,非但把法国一些后期印象派的诗带进来了,这个大家都很熟悉,而且也使得他的那些朋友有了一种革命意识,也就是说欧洲有一些反战的传统,这些作家觉得艺术一方面要做新的实验,一方面要做新的承当。新的承当就是对于当时的社会、当时的环境,知识分子应该有一种责任意识。于是他就觉得马尔罗的那本小说其实写得不好,写来写去都是写一些法国商人,写到中国革命的时候,中国人写得很少,戴望舒觉得外国人不懂中国革命。戴望舒的这条革命路线,现在我的一个学生正在继续做研究,他上个礼拜还在我班上提出了一个报告,那个报告提到戴望舒翻译的两本书,一本是一位苏联的理论家,叫做伊克维支写的《唯物史观的文学论》,一本是本约明·高力里写的《苏联诗坛逸话》,他的这本书是用法文写的,在1936年出版,前一年已经在杂志上连载了,里面就把苏联有名的诗人、作家全部点将,把他们的故事写出来。这位高力里就是一位典型的欧洲“左翼”知识分子,他是犹太人,在莫斯科受的教育,后来参加1917年的革命,1920年流浪到柏林,1929年在比利时拿到了博士学位,他基本上都是用法语来写作的,写了很多书,这本书在中国当时产生了相当大的影响,他可能是少数的把当时苏俄的诗人和他们的代表作品介绍出来的人。

如果把戴望舒的这条线和晚年的鲁迅连在一起看的话,我就觉得非常有意思了。因为我多年前写鲁迅的那本书,有两章我自己并不满意,最不满意的就是《野草》那章,因为我完全不懂文学分析;另外就是鲁迅与革命的关系那章,因为我找到的资料基本上是美国人和俄国的移民写的,日本的资料我当时找的不够,我看的还是中文资料比较多。鲁迅当时跟“左翼”的联系其实是经过一个日本人,这个日本人的学术功夫到底多高我不大清楚,看样子不那么高,他只是讲苏联的文艺政治怎么变,可是他自己跟不上,在日本知识界推荐马克思主义,这个人确实是一位很重要的人物,可是知识水平不见得那么高。当时高手有的是,所以从这个角度来看的话,鲁迅的悲剧就在于他那么用心地想要接受最新的知识潮流,可是他有种种限制,没有办法。鲁迅是瞿秋白的朋友,瞿秋白去了俄国,当时他们谈话的时候是不是瞿秋白给了鲁迅一些关于俄国的知识呢,没有人知道,关于俄国文学、苏联文学的情况。也许瞿秋白讲的关于俄国作家不多,所以我们要将瞿秋白的经验和戴望舒的经验以及其他一些“左翼”作家的经验结合起来重新整理,用来重构中国“左翼”对于欧洲“左翼”的经验的借鉴。这里面问题就更复杂了,因为他们这些人写的小说并不那么精彩,里面最能代表“左翼”革命小说的是蒋光慈。我的老师夏志清、夏济安先生,我是夏济安先生嫡传的学生,夏志清先生是他弟弟,他曾经在美国写了一系列的文章,里面有一篇,大家都知道就是讲蒋光慈的,软心肠的共产主义者,另外还讲了其他的一些“左翼”作家,还写过蒋光慈现象,里面对蒋光慈的小说评价很差。

最近我有学生开始做这方面的研究,真正能够代表当时的革命形势,代表当时中共地下党的革命政策,甚至于对抗茅盾的那种悲观主义的小说,是蒋光慈写的。当然你可以说蒋光慈是一个二流的作家,可是他在革命的小说模式里面,用小说作为一种策略性的实践,他是有点贡献的。最近我看了一本关于马尔罗的资料,一位中国留法学者写的,他就把马尔罗的小说和蒋光慈的《短裤党》以及茅盾的《子夜》三本小说放在一起分析的,发现他们有很多共同的地方。可是比较下来最接近中国现实的反而是蒋光慈写的这本小说,所以从这里再重新思考蒋光慈与中国“左翼”文学关系的话,我觉得不能够把他孤立在当时的中国上海,也不能把他孤立在中国“左翼”作家和党的各种关系里,甚至不能孤立在他与“左联”的关系中,更不能把他孤立在他与鲁迅的论战里面。

蒋光慈

这些我觉得都是一些小事,都不是很重要的,更重要的反而是后面的一些搭配。也许每个人与外面的世界都有某种隔阂,不知道外面世界发生了什么事情,可是每个人都希望了解外面的世界。革命屡次失败了,不管你同不同意,革命一次又一次失败,然后是蒋介石1927年的清党,你难道不着急吗?那么这种焦虑的情况怎么表现出来?更重要的是,你作为一个有承担的“左翼”作家,你一定要面对群众。当时从“左翼”的情势来看的话,群众是城市里的群众,就是工人,是经典马克思主义的力量。欧洲也是,中国也是。三十年代,所谓普罗,是讲的工人,因为在上海真的有工人运动出现,而且是大量的工人,炸毁商场,1925年5月30号的“五卅惨案”就能说明问题。另一个现象就是罢工,欧洲也是,罢工、游行都是城市里面的工人。那么,我现在的兴趣就是这些“左翼”作家怎么描写这些新的现象,因为罢工也好、游行也好,工厂里面的女工都是不大识字的,不是像十九世纪欧洲写实主义所写的《包法利夫人》,把戴什么钻戒,参加什么舞会,马车什么样子,都写得清清楚楚。工人运动是一个很庞大的运动,因此要把每个人物的个性写清楚的话,那是很困难的事情。

另外一个更困难的问题就是,作为一个“左翼”的有承担的知识分子,怎么和工人发生联系,这个问题还根本没有解决。欧洲如此,中国的东北也是如此,所以才会有毛泽东提出来的——你如果从这个思路来看的话——整个的改造知识分子,要向工人学习。可是当毛主席提出“工农兵”的时候,因为在延安,农民加上军队,应该是“农兵工”。那么,回到上海这个时候的工人运动,不仅是中国作家,包括茅盾,都没有办法应付,欧洲的“左翼”国际主义者也没有办法应付,不信的话大家可以看罗曼·罗兰的小说《约翰·克利斯朵夫》,里面有一段讲到他的法国朋友奥里维是怎么死的,他们两个人迷迷糊糊地加入巴黎的一场暴动,他说是暴动,不是抗议,其中一个人火性子,就打起来了,结果他的法国朋友就遭殃了,那个人是文质彬彬的,莫名其妙被人打死了,所以使克利斯朵夫整个一生受到很大的创伤。罗曼·罗兰写音乐、写成长、写文化,写得头头是道,可是写到这里的时候我觉得写得很差,因为他不知道怎么来描写这种新兴的运动。

那么,且不说罗曼·罗兰的这本小说,因为这是他在1902—1912这十年陆续的写成的,就以二十年代新兴的艺术来看的话,照样面临着类似的问题。这是我研究早期电影的发现。如果从政治角度来看,这是一个必须要关心的问题,就是怎样来处理都市里面的劳工,广义上讲就是都市里面的群众。到了二十年代,你如果再讲欧洲都市里的群众,就没有办法用波德莱尔或者本雅明眼中的波德莱尔的那种讲法——大家知道波德莱尔的诗《巴黎的忧郁》,我们满脑子装的都是本雅明写的那种名文,像《波德莱尔:发达资本主义时代的抒情诗人》等等。也就是说,一个知识分子与都市里面的群众的关系,他既是群众的一分子,又脱离群众,他与群众有着若即若离的关系。可是波德莱尔对群众是一种诗意的描写,没有尖锐的政治性,更没有革命性。但是群众这个形象,在法国历史上是非常重要的,法国大革命就是群众冲进了巴士底监狱。所以法国“年鉴学派”写的一些重要的书讲法国大革命的时候一定要提到群众的问题。有一本书就叫做《巴黎的群众》。这个群众,这个法国大革命的传统,到三十年代又被重新带回来,被三十年代“左翼”文学奉为经典。根据另外一位英国的学者乔治·鲁德(George Rudé)写的《法国大革命中的群众》(The Crowd in the French Revolution)这本书,他特别提到这个问题,他说其实不要以为群众、革命、社会就和早期的现代主义一点关系都没有,他说绝对是有关系的。因为当你讨论如何用艺术来表现一个新的现象,比如群众的时候,你要用什么技巧,这个技巧就变成了avant-garde(先锋意识、前卫意识)。这个怎么联系呢?根据他的说法,他说前卫艺术里面有几支早期的意大利超现实派,追求未来主义、达达主义的,甚至于德国的表现主义,特别是法国的超现实主义,他们最喜欢写宣言,每个人都在写宣言,每个人都在表现,那些艺术家们画宣传画,开展览,他们把艺术在公共领域的表现或表演变成了一种实际的行为,变成了他们的社会行为,来影响或打倒当时的中产阶级。当然avant-garde的大部分艺术家和群众没有什么关系,他们写的也不见得是群众。

3

可是到了三十年代初,沿着这条线继续往前走的话,你就会发现有一些艺术家开始了解群众了。这里面的领衔人物已经不是法国、德国的艺术家们,而是俄国人。我在教电影课的时候,有一门课叫做“电影与都市”,我老是把两部经典影片对比着看,一部是德国的1927年的默片,叫做《大都会》,导演是后来在好莱坞非常有名的弗里茨·朗,剧本是他太太写的。如果你看过那部电影,你就会发现,他是用表现主义手法,第一次把都市里面的劳工那种呆呆的样子表现出来。好像是在监狱,他们坐电梯上去工作,镜头往上拉,然后是各种机器,那种机器的描写直接影响到卓别林的电影,再上面是资本家,资本家住的是花园,花园里有奇花异草,还有孔雀在里面玩。后来工人暴动了,可是工人暴动这种处理完全是神话式的,因为里面有个女人很怪,她既是坏人又是好人。其实是两个女人,那个机械的女人变成一个好女人的时候,煽动群众来暴动,最后和解了。我最失望的就是最后和解了,两个人握手言和。后来我找了一些资料,为什么和解呢?因为当时的表现主义艺术家,像弗里茨·朗的太太,她因为有种种顾虑,不想写冲突。你甚至可以说虽然有一部分表现主义的艺术家倾向于革命,可是还有大部分人——像弗里茨·朗那样的人,不是那么革命的,他保留了原来那种艺术的气质,觉得艺术就是艺术,就是用一种艺术的形式来表现一个新的现象,这样就够了。

电影《大都会》海报

你如果再梳理一下,差不多同一个时代,应该是二十年代,爱森斯坦的几部电影,这些电影都是在二十年代拍的。一个就是《战舰波将金号》,一个就是《十月》,还有一个叫做《罢工》,你如果把这三部电影放在一起来看的话,你就会发现两个人用的艺术技巧完全不同,爱森斯坦用什么办法来处理群众的场面呢——蒙太奇。蒙太奇这个艺术技巧是爱森斯坦发明的,它本来是直接从现代主义的美学系统出来的,也就是说电影可以把传统的时间观念,把不同的时间,特别是把快时间、慢时间重新拼凑在一起,使观众感受到你是做了几百个镜头,变成几秒钟或者一分钟。就是把时间重新转化压缩,变成一种蒙太奇式的共时性,这讲得就非常浅薄了。可是现在有人研究,这种蒙太奇的产生,其实是和柏格森的哲学直接有关系的,这就越来越复杂了,暂时不讲。这个蒙太奇可以说是爱森斯坦的贡献,也是电影艺术比小说艺术更加雄厚的地方,它可以用形象来表现一种群众的动力。

不只是爱森斯坦一个人,他的敌人和老朋友维尔托夫(Dziga Vertov)照样如此,维尔托夫有一部名片叫做《带电影摄影机的人》,那就是他自己,那个里面什么都会动,人也会动,电车就是用蒙太奇的手法,后来很多科幻电影就从那里出来的。维尔托夫也拍过《列宁传》。可是不管怎么说,爱森斯坦也好,维尔托夫也好,他们都试图把政治的理念、政治的承担、艺术家的节操和自己的现代主义技巧放在一起,制造他们认为有意义的艺术品。这个电影绝对是艺术品,不是商品,也不完全是宣传品,因为后来斯大林上台之后,爱森斯坦就受到斯大林的压力,让他一定要拍宣传光荣的俄罗斯国家民族主义传统的电影,一个是《涅夫斯基》,一个是《伊凡大帝》。可是你看,现在这两部片子也变成经典了。我们现在已经忘记那些历史了,忘记它背后的意识形态了,我们看到的是爱森斯坦的电影,还有普罗科菲耶夫的音乐,两人是珠联璧合,现在那首《亚历山大·涅夫斯基》已经变成交响乐最常演奏的俄国名曲之一了。所以当时这些受到革命感染而做的一些行为,他得到艺术的这种决心,非但不容易过时,而且产生了相当大的影响。

那么下面的问题就是它对中国有没有影响。你如果看三十年代拍的《十字街头》《马路天使》,这个完全没有影响。我觉得如果从中国电影史上来看,最重要的一个讲述群众的电影,拍得最好的是《乌鸦与麻雀》,可是这个电影拍得很晚,1949年拍的,中间有一个镜头,一群人抢面包,那个镜头拍得非常好。我当时就想它是从哪里来的呢?主创者一定是看过爱森斯坦的电影。这条线我求证了一半,因为我得到一个材料,就是当年田汉和苏联大使馆有联络,这些片子是苏联大使馆演过的,至少田汉看过。现在田汉已经被人忘了,我觉得他是非常值得研究的一个人。田汉这个人不得了,在日本把德国表现主义的那套戏剧全部学来了,他非但把莎乐美变成中国式的东西,还把德国早期的表现主义电影,像《卡里加利博士的小屋》,他有文章介绍进来,他是和郭沫若一起看的。所以当时“左翼”的文人都吸收过这些潮流,只是由于种种原因,他们没有促成一个自己个人的实践的艺术品。当时中国电影还是草创时期,有种种限制,他们没有办法拍出大部头电影,也没有办法像爱森斯坦一样,有苏联政府支持,就像他拍《十月》的时候,他是将革命整个重演一遍,整个场景重演一遍,拍得非常真实。这些东西使得我们可以重新来审视“左翼”政治和现代主义艺术之间的关系,也就是说艺术和政治两者是不是要分开。

电影《十月》剧照

这个问题不管“左翼”也好,“右翼”也好,都是无法规避的。可惜的是,到了紧要关头,中国的“左联”接受了比较传统、比较保守的“社会主义现实主义”。“社会主义现实主义”是日丹诺夫提出来的,日丹诺夫是斯大林的第一文化干将,他提出“社会主义现实主义”的那个演讲大概是在1932年,那时候斯大林开始控制苏联的作家、艺术家。可是他还不敢控制得那么厉害,于是就找日丹诺夫提出了一个主张。原来的主张是说,为什么现在要有一个新的标准叫做“社会主义现实主义”呢?是因为苏联要进入一个新的时代,一个社会主义时代,可是在那个时候,三十年代的时候还没有完全进入,经过一段艰苦的奋斗,在文学上应该表现一个新时代即将到来。所以他说俄国19世纪的光辉写实传统不够用了,要在旧的托尔斯泰式的传统里面加上一个新的因素。为了这个新的因素,争论不休。新的因素是什么?后来就变成了典型英雄,所谓positive hero,就是说要有一种正面的英雄,这个英雄可以带动这个新的时代,他整个的笔触是“高大全”的,这些人是代表一个新的时代、一种新人出来。妙的是当时苏联作家不知道怎么写,但后来人就学乖了,就专写拖拉机,写五年计划,写工人运动,连写恋爱都要受到限制,比如《钢铁是怎样炼成的》。可是当时写的人,他们就写苏联内战,写白军红军。苏联内战有一篇小说,就是鲁迅最喜欢的法捷耶夫的《毁灭》。大家看法捷耶夫的这个小说,就可以发现,这个英雄是个知识分子,叫做莱奋生,而且是犹太人,这个非常重要,我刚才讲的这些,几乎99%都是犹太人。苏联有很多犹太人,后来二战时被杀了很多。这个犹太人他有缺陷,可是他向往革命、参加革命,是一个游击队的领袖,后来队伍失败了。就是这么一个故事,鲁迅非常欣赏。

现在研究俄国文学的几乎没有人研究这一方面。但是鲁迅非常欣赏,原因何在,我觉得这也是值得重新探讨的问题。这条线我讲得比较复杂了,我希望大家把这几条线理出一个头绪来,这样你就可以发现,其实我们对于三十年代初的苏联文学,就是对中国“左翼”有直接影响的,经过第三国际影响的,也要重新审视。这里又回到了戴望舒的那本书上,戴望舒曾经写过一篇很长的文章,讲俄国诗人马雅可夫斯基。大家知道马雅可夫斯基是苏联象征派诗人,至少是带有现代意味的诗人,自杀了;另外一位自杀的是叶赛宁,鲁迅常常提到叶赛宁。可是叶赛宁这个人是很厉害的,是当时俄国“左翼”文坛的一个浪荡子,可是偏偏得到一位英国现代舞蹈家的赏识,这个英国舞蹈家甚至随他到了中国,到了西伯利亚,这个故事电影里面演过。苏联的作家、艺术家到过中国的源源不绝,太多了,里面就包括我刚才所说的这种国际主义者,既是苏联的爱国者,又是国际主义者,到中国来,和中国的“左翼”文坛产生联系。有两支人马,一支是苏联的人马,一支是欧洲的人马。欧洲人马来到中国的基本上都是从法国来的,罗曼·罗兰老了,来不了,有的资料说他来了,我看到的资料是他来不了,他是派代表来的。那个代表就见到了戴望舒、施蛰存,因为施蛰存写到见过法国人。这些东西我们暂时摆在一边。苏联来的人里面有些什么人呢?这就不得了,就变成了另一种中西文学关系,或者说中苏文学关系,就是既有苏联来的人,也有我们去的人。在三十年代,苏联的一些作家来了,中国最有名的京剧表演艺术家梅兰芳也到过苏联,接受谁的邀请呢?爱森斯坦。帮他打杂的那个人叫做特莱杰亚考夫,那个人就是“第三国际”的人。我最近听张历君说,陈平原有一位博士生,今天不知道有没有在座,是专门研究他的。他为中国写了一个剧,叫做《怒吼吧!中国》,他是为中国写的。而梅兰芳的那趟旅行,我以为中国人做过很多记录,原来研究苏联文学的一位很有名的学者,叫做卡特琳娜·克拉克,最近出的那本书特别有专章十几页讲梅兰芳的那次访问,影响非常的大。他的直接的影响,就是当时另外一位德国“左翼”剧作家刚好也在莫斯科,不是刚好,他也是受苏联的邀请去的,就是布莱希特。布莱希特非常佩服中国的京剧,他认为京剧是一种抽象式的、一种形式化的演出,刚好给了他很多灵感,使他研究出了一套戏剧理论,就是大家熟悉的“疏离理论”,意思是一个演员不能直接进入他的角色,他和角色之间要有疏离;而这个角色,他的剧场要使得观众深思的话,他和观众之间也要有疏离,用疏离的效果来制造一种刺激,使得观众能够反省。在“疏离理论”出来之前,布莱希特还写过一个剧本,就是讲中国的,这个剧本我也没有看过,叫做《必须采取的措施》,或者就叫《措施》,就直接回应了我刚刚提出的问题,就是知识分子怎么煽动群众,一个革命的知识分子,如果你是革命党的话,怎样煽动群众。他就是讲苏联革命党的几个人,跑到中国东北,大概是沈阳吧,去煽动东北的工人暴动。这个戏我没看过,根据报道,他们进去的时候,个个戴着面罩,面罩是典型的疏离效果,对吧?他是从古希腊的戏剧里面过来的。可是它刚好有一个目的,就是他戴着面罩,是不是中国人无所谓,反正戴着面罩,混成中国人,穿着中国人的衣服。他们说的是什么话呢?布莱希特的戏里面当然是德语,我想说不定也可能是国际语。然后跟几个中国的工人之间发生争执,有一个人就说我现在就要暴动,那个人说你现在暴动那就完了,就暴露了,于是就把那个中国人杀死了,为了大局,没办法。就是这么一个故事。里面还有另外一种群众,是古希腊悲剧式的,一些工人在那儿唱歌,听说效果非常好。

布莱希特

4

大家知道布莱希特的影响不只是在德国,不只是在欧洲,不只是在中国,而且直接影响到了美国。三十年代美国的新闻剧就是直接受布莱希特的影响。当时美国也有很多“左派”,为什么美国会有那么多“左派”呢?因为美国经济不景气,很多人失业,知识分子就反思资本主义的问题,于是像卓别林的电影《摩登时代》就出来了,很多“左派”就出来了。于是他们就把布莱希特戏剧理论的疏离效果放在美国的戏剧中,早期的阿瑟·米勒就受到这个影响。阿瑟·米勒后来出了问题,他的作品在麦卡锡时代受到审查,说他是“左派”。纽约有很多犹太籍的文化人都是“左派”,后来有些变成了自由主义者,有些变成“右派”,有些还是“左派”。所以整个这条线,我觉得三十年代从欧洲到苏联,到中国,到美国,全部连在一起了。不然的话,为什么鲁迅会有一篇文章被登在美国的《新群众》杂志上,为什么巴金会为两位革命家被杀而写一篇小说《幻灭》呢?而巴金的所谓无政府主义其实是和“左翼”连在一起的。整个这条线越来越复杂,搞得我简直是头昏脑胀,所以我就想也许应该想办法,我猜我是做不到了,我就想组织一个研究小组,目前我是有一种鲁迅的感觉,登高一呼没有人响应,我是想把张历君和邝可怡拉进来,我们三个人一起来做,如果在座哪位觉得我今天讲的有点道理,愿意研究欧洲的“左翼”与表现主义的关系的话,我们可以一起来做。

中间关于日本的那段我没有时间讲,因为我想留一点时间,做一些文本的分析,来证明我刚才讲的这些东西在中国的文学里面或者欧洲的文学里面是可以看到一些影响的。我就想到最有名的三个文本。第一个文本是茅盾的《子夜》,估计大家都很熟了,我就不多介绍了。我的问题就是《子夜》里面是如何描写群众的?在哪一章哪一节把群众的场面写出来了?我记得他写了很多大家讨论罢工啊、工厂的领袖啊,而关于街头抗议的群众或者说上海都市的这种新的力量,我觉得他没有写出来。在《虹》的结尾,大家记得那位静女士最后到上海参加革命运动,也有一场写群众运动的,那个女主角就站在旁边,跟着她的男朋友,但是他们不进去,写得很差。可是《子夜》写股票写得非常精彩,写民族主义、无政府,写小布尔乔亚写得非常精彩,甚至吴荪甫的太太看西洋小说《少年维特之烦恼》都写出来了,写得非常细致。当然写他的老太爷到上海那一场简直可以拍成电影,已经拍成电影了。茅盾是一个非常了不起的文学书的收藏者,他看过很多西方的书,有学者认为卡夫卡的名字他都知道。所以我想茅盾的《子夜》,除了他自己的社会调查经验之外,一部分是他看的一些欧洲的“左翼”文学,这个我没有时间来做。那么茅盾的《子夜》里面并没有处理“左翼”知识分子领袖和群众之间的关系,如果有处理的话,也不是那么精彩。当然你可以说在他早期的三部曲里面,每一部都提到知识分子怎么样参加群众运动,后来有人自杀了,有人批评他说里面有太多的虚无主义。

我觉得有一个历史的或者文学的原因,就是当时上海虽然工人非常多,可是中国共产党对于群众运动的掌握可能还不够。在欧洲、在苏联也一样,就是说他们面对群众运动怎么办?苏联非常明显,在二十世纪初,1917年革命之前,苏联的马克思主义者分成两派,有一派坚决相信革命的前途在于正确地保障工人,所以一定要进到工人当中,可是工人不理他们。也有一些温和派说,你要让工人生活得比较好,每天只工作八小时,为了八小时而革命;有的革命者就说这个根本不是革命。苏联的革命传统就是说,一个知识分子、革命家应该把革命意识注入群众中去,群众是将来的革命者、主人公。可是群众的思想比较简单,你要把这种常识、这种革命的自觉灌输给群众,用什么办法呢?用文化的办法——小说、文学、甚至说教等。欧洲的办法不像苏联那么直接,欧洲的办法就是——像很多意大利早期的电影里面那样——参加工运、组织工人,欧洲知识分子一个很重要的传统就是以葛兰西为代表的,你怎样争取文化霸权,怎样把工人文化带起来,你应该做一个组织工运的人。组织工运跟我们现在的义工差不多。我太太今天没有来,她就是做义工的。做义工你就要亲自到群众中去,把群众组织起来。这个模式影响非常大。

很多小说、电影都是讲这类故事,以前我看过一个电影就是讲这个的。一般来说知识分子最后都失败了,工人带动不起来;或者成功了,最后被法西斯或者警察打死了。很多这样的故事、这样的电影。到了中国,这个角色是在三十年代哪部“左翼”小说里出现的呢?可能是蒋光慈。据有人研究,蒋光慈的《短裤党》里面的男女主人公是直接影射瞿秋白和他太太的,这是别的学者讲的。这里面又牵涉到一个非常复杂的问题,就是文学的形式。用“左翼”的话说,就是文学用什么方法、策略来达到革命的目的,或者说来做革命的行为、来执行革命的问题。因为作家毕竟不会武,他不会拿枪,那么怎么样用这个办法?

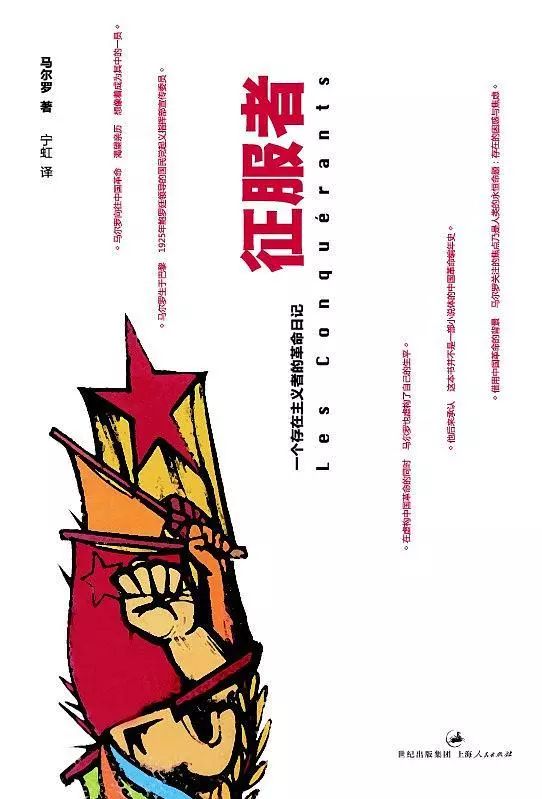

可是小说怎么写,这是一个最关键的问题。我又找到了两本跟上海直接有关系的外国小说来做比较。一个就是马尔罗的《人的命运》,据说这个小说八十年代要在上海拍电影,背景都搭好了,后来没拍成,非常可惜。我觉得这部小说从头到尾就是一部电影。我曾经教过这部小说。最近有一位学者写了一篇文章,就研究马尔罗的空间观念,他就把马尔罗与茅盾、蒋光慈作比较。如果你看了《人的命运》这部小说的话,你就能很明显地看到,里面描写的是两个世界,一个是租界里面花天酒地的西方资本家的世界,一个是中国工人运动的世界。这两个世界分得非常清楚,革命酝酿的地方一般都是在老城,跟灯红酒绿的资本家的世界似乎没有什么联系,包括资本家们常去的酒吧,叫做“黑猫酒吧”,我以为是假的,原来是真的,上海真有这样一个酒吧。这两者似乎没有什么联系,相隔一条路,这条路叫双柏路,军火商把军火卖给革命党的时候,要经过这条路,而且都是在晚上,气氛特别好。所以有人批评说马尔罗这部小说干脆拍成电影算了,不适合作为革命承当。我要替他辩护。我为什么要替他辩护呢?你要是看他的另一部小说,你就会觉得不得了。这部小说叫做《征服者》(Les Conquérants),有没有人看过?讲的是广州沙面暴动(省港大罢工),这里面全都是血淋淋的情节,各种革命组织都进来了,各路军阀斗得非常厉害,最后当然全部牺牲了。马尔罗的小说一般最后都是全部牺牲,因为马尔罗是一个“半吊子的存在主义者”,他觉得人的意义就是死亡,革命最高贵的行为就是为革命而死,也有人说他是个人英雄主义。小说一开始就是一场暗杀,中间有一些游移不定的人物,一个就是苏联派来的革命组织者,还有一个混血儿,结果全部死光了。这个苏联的组织者最后宁愿受刑也不交出他的两个同志,非常精彩。可是革命的意义究竟在哪里呢?有人认为马尔罗从来没有到过上海,我本来也以为他去过。他很可能看过法国人写的游览上海的指导书,所以对上海有一定的了解,他把上海在地图上画出来。可是他完全没有解决当时的“左翼”知识分子的问题——他自认为是“左翼”知识分子——就是知识分子怎么煽动群众,怎么投入群众运动,他处理得不好。当然也有很多原因,他不知道怎么写中国人,中国人是什么样子他都没见过。

马尔罗《征服者》中译本

另外一部小说是横光利一的《上海》,我觉得是相当精彩的,现在不知道有没有人研究。我找到一些资料,是一位留日的中国学者研究的。横光利一是“新感觉派”大师,他是川端康成的好朋友,“新感觉派”就是他提出来的,这个名词大家传来传去,越搞越糊涂。我本来以为他的“新感觉”是指都市人对于都市的刺激的感觉,用文字把它表现出来,就是“新感觉派”。其实不止如此,现在根据一位留日的中国学者的研究,横光利一所要创出来的“新感觉派”是一种新的文体,是一种书写的文体,是一种日文书写的文体,而这种文体是对着日本当时的白话文。他表现的不是文言,而是充满了一种视觉意象、充满韵律的一种文体。这是那个学者的理论。他用这种文体来处理上海的群众运动的场面,也就是他用日文展示了一个庞大的电影镜头,这个电影镜头描写当时女工暴动。一个叫做参木的日本商人,寻找他心爱的女工头头,叫做芳秋兰。从参木的眼光里看到那些女工在那里打来打去,他整个的描写就是密密麻麻的意象,多得不得了,让你感觉到你真的是进到了群众运动里面。而后来他描写群众的暴动像波浪似的,像水一样。小说一开始描写的主要意象就是水,一开始进入上海港口就是水,水的意象直接贯穿了这个小说。而人物里面,我没有研究,那位留日学者有研究,比如说它里面有金木水火土,这个参木就是“木”,上海都市是“土”,“金”是资本家,那里边有个日本人的株式会社。他用了一个非常复杂的象征系统或者符号系统来重新展现他当时看到的上海的工人情况。他只在上海住了一个月。非常不幸的是,这位作家后来跟其他几位作家一样转向了,放弃了“左翼”倾向的“新感觉派”,转向了大日本帝国主义。三十年代中期以后,日本一次军人政变,使得军人当权,整个日本的各门各派,包括日本的“左翼”全部转向了大日本帝国主义。我觉得这造成了日本文学史上一个非常重大的危机。很多人还在讨论这个问题。因此也可以说日本的“左翼”文学最后带来的是一场悲剧,欧洲的“左翼”文学带来的是什么我现在还不大清楚,还没有归纳出来,中国的“左翼”文学带来的是一场遗忘,连我们研究中国现代文学的人都忘得差不多了。为什么我又重新对这个问题感兴趣了呢?是一种理论带动了我,就是本雅明的理论。

因为我在香港教书,每个做文化研究的人都要看本雅明的那篇《机械复制时代的艺术作品》,于是我就一不做二不休,把那篇文章的两个版本都看完了,然后就想他为什么要写那篇文章,背后的主线是什么。我就发现中间有一段非常难懂,那段基本上是讲电影的,就是说艺术品在可以复制的时候,它已经变成了一种民众的形式、一种群众的形式,它所制造出来的那种效果,是一种不能专心的刺激的效果,是可以直接和群众的革命现象相呼应的。所以他说在一个新的时代,新的艺术品已经失去了旧有的、传统式的、甚至是保守的那种灵光,而得到一种新的政治的目的。可是他对政治的目的讲不清楚。为什么呢?我觉得他写那篇文章的时候也搞不清楚苏联是怎么一回事。后来他去了苏联,为什么去苏联呢?因为他在意大利爱上了一位苏联的革命家,一头栽进去,跟着她去了。他在苏联见到了很多人,回来之后参加很多讨论会。本雅明这个人是非常精彩的,他对苏联爱恨交织,他和纪德一样,不是那么一面倒。这个渊源使得我重新来检视本雅明所说的群众艺术,什么叫做电影。我觉得历史的方向不能够忽视,而香港的文化研究早已把历史给忘了,现在开始讲科技、讲日本的动画,把作品简化为我们当代的商品化的东西。当然本雅明讲过很多商品,但他在这篇文章里面讲的不是商品,而是他自己认为的革命的问题,可是他不能解决,只好留给别人在未来解决。有人认为,本雅明脑子里有太多德国的神秘主义、犹太的神秘主义,而且他参加一些哲学学派,一些辩证法限制了他直接进入革命这条路,反而是其他一些人,那些理论不深的人,他们没有障碍,直接进入了革命文学的描写,像布莱希特,像爱森斯坦,后来写了很多文章,直接创造出了“左翼”的理论。现在的问题就是我们只看他们的理论,把爱森斯坦的理论只当作电影理论来看,忘记了他背后的政治;我们看本雅明,也常常只看到他的哲学,忘记了他背后的政治。我今天已经讲这么久了,主持人说应该停了。

(本文首发于《关东学刊》2018年第3期)

点击 蓝色文字 查看往期精选内容:

人物|李鸿章|鲁迅|胡适|汪精卫|俾斯麦|列宁|胡志明|昂山素季|裕仁天皇|维特根斯坦|希拉里|特朗普|性学大师|时间|1215|1894|1915|1968|1979|1991|地点|北京曾是水乡|滇缅公路|莫高窟|香港|缅甸|苏联|土耳其|熊本城|事件|走出帝制|革命|一战|北伐战争|南京大屠杀|整风|朝鲜战争|反右|纳粹反腐|影像|朝鲜|古巴|苏联航天海报|首钢消失|新疆足球少年|你不认识的汉字|学人|余英时|高华|秦晖|黄仁宇|王汎森|严耕望|赵鼎新|高全喜|史景迁|安德森|拉纳米特|福山|哈耶克|尼尔·弗格森|巴巴拉·塔奇曼|榜单|2016年度历史图书|2017年度历史图书|2018年度历史图书|2016最受欢迎文章|2017最受欢迎文章|2018最受欢迎文章 |